O “Lo que pensamos que pensamos –o ‘Lo que decimos que decimos’– sobre Horacio González (o ‘Desde Horacio… Etc.)”

“La palabra encarnada. Homenaje a Horacio González”, fue el nombre de un taller de lectura que tuvo lugar en la biblioteca pública de un municipio del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Una vez por semana durante dos meses, nos reunimos a conversar a partir de las coordenadas que nos proponían una serie de textos.

Para el armado de la gacetilla del taller, difundimos un parrafito armado como en un ademán de bricoleur, a partir de “Yo ya no. Horacio González: el don de la amistad”, libro de María Pía López. La del “bricoleur”, es una metáfora de Claude Levi Strauss (digamos, entonces, una metáfora levistraussiana) que solía referenciar Horacio. Bricoleur es quien inventa, pero a partir de lo existente. Labor artesanal que trabaja con materiales reciclados, con fragmentos de otros objetos, ya sean pequeños tesoros (como este libro), ya maquinarias caídas en desuso, o recuerdos arrumbados en el almacén de los trastos. Levi Strauss hablaba de “pensar los pensamientos de mezcla sin que pierdan su gracia creadora”.

Dicho libro de María Pía López, forma parte de la colección Cuanta Ríos, coeditada por las editoriales Las Cuarenta y El río son orillas. El libro de María Pía es sobre la vida de Horacio, sobre su relación con Horacio o su sobre la vida de ella; es un texto muy raro. Como ligero homenaje al gesto de Horacio diciendo “cito de memoria” en diversos rincones de su obra (que se esfuerza por cuestionar las normas de citado del molde bancario, del ethos burocrático universitario -el concepto es de Wright Mills-). Y también, como pequeño reparo a un gesto tan irresponsable como intentar condensar en este ensamble artificioso de frases y palabras un libro tan inclasificable como el de López que no se define entre biografía, conjunto de reseñas de libros, o un ensayo que está discutiendo alguna de las tantas problemáticas abordadas en la obra gonzaliana. Como homenaje y como irresponsabilidad, entonces, optamos por utilizar a continuación unas equívocas comillas simples, que nos permitan dudar de la siguiente ¿cita?

‘Horacio González (1944-2021) fue un Sociólogo, Doctor en Ciencias Sociales, singular profesor universitario, exuberante ensayista, militante tenaz que fue parte de las izquierdas peronistas y fundador de Carta Abierta, gran orador, atento novelista, polemista crítico, profuso editor y -durante una década- Director de la Biblioteca Nacional. María Pía López y Guillermo Korn, compiladores de la antología publicada por CLACSO, que nos proponemos leer colectivamente; nos aventuran en el archipiélago de una figura clave de la conversación pública argentina. Un nombre que condensa experiencias, discusiones y épocas. Un baqueano que indaga los rastros de la tradición ensayística argentina durante una travesía por una gran biblioteca, en la que a cada paso encuentra rugosidades inesperadas. Un exiliado que se pregunta por el sentido, la promesa y la tragedia de la nación. Un pensador del mito (sin ser su apologista) empeñado en hacer resonar una época en otra. Un escritor con vocación bautismal que nombra y titubea, en un vistoso derroche de palabras (en un clandestino reino del matiz). Un intelectual coral, que funda grupos, teje redes, genera discípulos. Horacio González como el nombre –siempre equívoco- de un entrevero: a un lado, la detenida reflexión textual sobre el archivo, el estilo, la sonoridad y el ritmo del lenguaje; al otro, la urgente configuración de una zona de palabras y entonaciones comunes.’

He aquí nuestra hipótesis (o nuestro modelo) de lectura y nuestra invitación a entrar a un mundo. Y resulta que la convocatoria tuvo su inesperada correspondencia. Y nos empezamos a reunir. Si acaso se quisiera componer una suerte de reseña de esta experiencia. Y aquí se podría interrumpir la oración y apuntarse en qué rincón de la obra de González se piensa el género reseña (tal como sucede con otros rituales escriturarios como siluetas, brindis o juramentos). Repitamos. Si acaso se quisiera componer una suerte de reseña de esta experiencia, se podría comenzar diciendo -o, mejor dicho, escribiendo- que hicimos una pequeña ronda de presentaciones tratando de atrapar con palabras: qué nos trajo hasta acá, hasta esta -esa- conversación. No importa en este caso -acaso en ningún caso- quién dijo qué. Pero entonces nos apresuramos a concluir que:

“Nos estamos reuniendo para compartir un tipo de lecturas al cual quizás no estamos acostumbradxs, nos reunimos porque nos entusiasma y necesitamos leer con otrxs e insistir en el analógico cara a cara, porque el texto se entrama con nuestras trayectorias vitales de modos que incluso desconocíamos, porque nunca habíamos leído a Horacio González, pero nos resultaba una personalidad interesante del debate público, una voz necesaria o como dice el dicho: ´un libro abierto´. Porque estamos dispuestxs a salir transformadxs de estas lecturas, porque nos interesa politizar un momento y una práctica tan relevante, pero -tantas veces- tan solitaria, como la lectura. En suma, nos estamos reuniendo a leer a Horacio porque sentimos que habíamos escuchado alguna clase suya, pero ahora sentimos que tenemos la suerte de estrecharle la mano. Nos estamos reuniendo porque -como dijera en el discurso de despedida de su gestión de la Biblioteca Nacional-: ‘sin nosotros no somos nada’.”

Con estas palabras comenzamos el segundo encuentro. Pero no nos apresuremos, quedémonos unas líneas más en el primer encuentro (aunque en última instancia, pensándolo mejor, tampoco nos interesa un cronograma sobre en cuál encuentro dijimos qué). Tras presentarnos, inscribimos al taller en el amplio elenco de excusas que hemos ido inventando para darnos ciertas discusiones como comunidad. FilosoQué surgió como un ciclo itinerante de charlas debate a cargo de invitadxs que recibimos periódicamente en distintas en instituciones culturales, educativas, sindicales, partidarias y comerciales, de nuestra región. A poco de echarse a andar, surgió el segundo formato, algunos de lxs invitadxs al ciclo comenzaron a publicar en la colección de filosofía de la editorial Nido de Vacas. Charlas, libros y talleres.

Talleres como “La palabra encarnada. Homenaje a Horacio González”, constituyen el tercer formato del ciclo FilosoQué. Se trata de la décima experiencia de estas características. Taller tras taller (vaya trabalenguas) hemos ido apuntando unas provisorias conclusiones sobre cómo leer. Conviene (ya sea como un atajo, ya como un rodeo) no demorarnos más líneas antes de estas instrucciones propedéuticas. O, dicho a la inversa, conviene demorarse algunas líneas en estas astucias de rastreador antes de meternos en nuestro tema. ¿Y cuál es nuestro tema? Reseñar un taller de lectura –ya lo hemos dicho- ¿y qué leímos? A Horacio González. Nuestro tema es Horacio González, en tanto conjunto de textos, puesto que nos ocupa un comentario sobre un taller de lectura. Y en este, en nuestro terco ensayo retrospectivo de simultáneamente inteligir y comunicar una pequeña experiencia colectiva, de paso, quizás convenga también empezar a introducir solapadamente la jerga, la lengua y el idioma de Horacio González (aunque, más que introducir estaremos entonces explicitando un movimiento argumentativo que ya venía haciendo huella entrelíneas).

Y es que prestar atención a cómo usamos las palabras, es un ademán o un gesto gonzaliano. Ademán. Lo que Horacio caracteriza como “el efecto corporal de la escritura y la escritura galvanizada por los signos de los cuerpos crispados”. Gesto. Lo que González caracteriza como “un gran tema lingüístico, la sustitución absoluta del lenguaje”. Lo primero lo dice en torno a David Viñas, lo segundo en torno a Jorge Luis Borges. Y es que González piensa debatiendo con la tradición ensayística argentina.

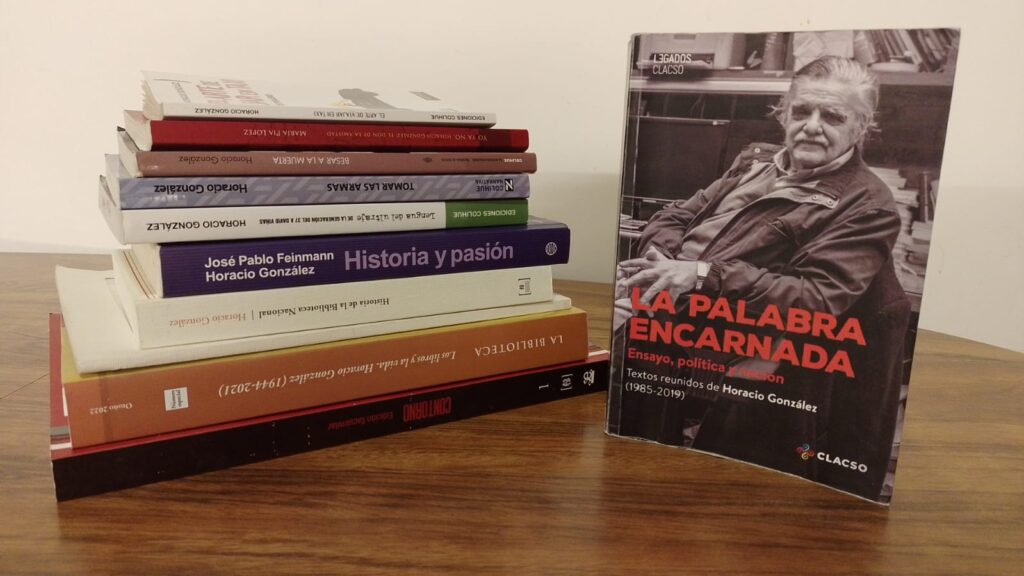

Nos propusimos leer un libro: “La palabra encarnada. Ensayo, política y nación. Textos reunidos de Horacio González (1985-2019)”. Lo leímos entero y en orden. Encuentro a encuentro conversamos a partir de ciertos nombres, trayectorias o entusiasmos políticos que relevan los textos de Horacio, y antes de terminar la clase, conveníamos la selección siguiente. Como notas al margen de nuestro texto de cabecera, nos servimos de otros de los cuantiosos textos de Horacio, así como de algunos de los numerosos materiales audiovisuales disponibles en internet (abundancias que suelen explicarse por el carácter militante de este ensayista del pensamiento, que no dejó por corresponder ninguna invitación, y siguen apareciendo conferencias desgrabadas, entrevistas, prólogos, intervenciones públicas de diversa índole).

Provisorias conclusiones sobre cómo leer, anunciábamos hace un par de convenientes desvíos. Antes que nada (si es que esta fórmula puede utilizarse a esta altura del texto) debemos leer sin la pretensión de atraparlo todo, es el único modo de no abandonar libros compulsivamente. Si no entendemos, seguimos. Siempre. Pero sobre todo con González, porque como dice José Pablo Feinmann en el libro “Historia y pasión. La voluntad de pensarlo todo” -en el cual conversa con Horacio, con la moderación de Héctor Pavón-.

“Creo que tenemos que recuperar el humanismo crítico. No es casual que Horacio haya lanzado esa frase en estas conversaciones. El tema es largo. En el N°4 de Envido (¡en septiembre de 1971!), Horacio lanzó una fórmula filosófica, antropológica y política que a mí me impresionó fuertemente. Aquí tengo que hacer un rodeo. Porque creo que es necesario marcar una diferencia que hay entre Horacio y yo. Algunos a quienes comenté (con entusiasmo) que estábamos haciendo este libro, dijeron: «Vamos a leer solo tus partes, que son las únicas que vamos a entender». Persigue a Horacio desde siempre su fama de oscuro. Condición que comparte nada menos que con Heráclito y otros grandes filósofos. En mayo de 1973 leí –en una reunión del Consejo de Redacción de Envido- un trabajo que llevaba el título de «El peronismo y las F.F.A.A.». Alguien -irónicamente- dijo que leyera sólo las partes referidas a la actualidad, ya que confiaba en todo lo teórico, pero en algunas de «sus apreciaciones sobre la coyuntura el compañero José puede delirar un poco». Héctor Abrales dijo: «Ríanse si quieren. Pero de nosotros el único que va a pasar a la historia es José». Otro dijo: «No, Horacio también». Abrales –casi enojado- dijo: «No me jodas. A Horacio nadie le entiende una mierda de lo que escribe». Y el que defendía a Horacio dijo: «Puede ser, pero -y perdóname, José- a veces una línea de Horacio te ilumina más que treinta de José». Tomando la cosa con humor, dije: «¿No podrían ser quince, diez?». Abrales se mandó a guardar. Y recuerdo esto porque creo que es una manera muy auténtica para comprender la escritura de Horacio. Hay que entregarse a ella, aceptar sus pasajes oscuros, siempre aparecerá la línea o las líneas que darán sentido al todo.”

Entonces, primera provisoria conclusión sobre cómo leer: no pretender atraparlo todo. Esto ya lo dijimos. De paso, señalemos otro gesto gonzaliano, la intempestiva expresión “ya dije”, como pidiendo disculpas anticipadas por repetir una palabra en una intervención. Habiendo tantas palabras, Horacio González no podía darse el lujo (o esquivar el esfuerzo de evitar) una repetición.

Segunda pista para leer: tramar Genealogías. Que, de paso (ya dije “de paso”), así, con mayúscula: “Genealogía”, es nombre de uno de los últimos libros de Horacio González. Se trata de unas conferencias que dictó en la Facultad Libre de Rosario, institución imaginativa que coeditó las desgrabaciones junto con el Laboratorio de Investigación sobre Movimientos, Estados y Sociedad (LIMES). Esta segunda estrategia de lectura vale para todo texto. Pero, al igual que en la primera, resulta apremiante en el caso de la obra de González, que bien puede entramársela simultáneamente en la subterránea metáfora marxista del viejo topo de la praxis política y en el balbuceo propio de lo que José Lezama Lima llamara: “la expresión americana”.

En la presentación de dicho libro, Eduardo Rinesi dijo que Horacio –a pesar suyo, quiero decir, del propio Horacio- era, en última instancia sociólogo. Por lo tanto, se encargó de pensar las instituciones (universidades y bibliotecas), los mitos (la cautiva, Perón, los fusilamientos) y las acciones humanas. Algo así como “los tres grandes temas de Horacio González”. E, inmediatamente, aclara: “si uno pudiera decir una tontería como esa”. Y respecto de las acciones humanas, se detiene Rinesi en una acción humana sobre la que piensa y a partir de la cual escribe Horacio en su afán archivístico de dialogar con la tradición. Hay una frase del 18 Brumario, de Karl Marx, que a Horacio le gustaba citar. Y la citaba con distintos gestos, a veces muy bien, a veces la modificaba un poquito (haciendo trampa), a veces comentando cómo otros hacían trampa al citarla mal (demostrando que él era muy consciente de hacerlo en otros textos), etc. Ya que estamos, citemos de memoria. La frase dice algo así como “los hombres hacen la historia, pero en condiciones que desconocen”. Pero podemos encontrar variantes: “los hombres hacen la historia, pero en condiciones que le vienen dadas por la historia”, “los hombres hacen la historia, pero con acciones incompletas” (y el conductor vendría a completar esa incompletitud), etc.

Genealogía. O tradición. Este taller –que estamos reseñando- se inscribe, a su vez, en una genealogía o en una pequeña tradición de talleres introductorios a la filosofía como: “Dios – Alma – Mundo” (2017), o de experimentos de puesta en juego de la filosofía en el debate político: “Clase – Raza – Género” (2018), así como de la construcción de una pequeña biblioteca compartida con distintos talleres de lectura: “Filosofía profana. Hacia un pensamiento de lo no humano” de Silvana Vignale (2021), “Filosofía y nación” en homenaje a José Pablo Feinmann, “Posmodernidad” de Esther Díaz (2022), “La sangre derramada” de José Pablo Feinmann, “Nuestros años sesentas” de Oscar Terán -con la participación del profesor Facundo Messere-, “Meditación de la técnica” de José Ortega y Gasset -con la participación del profesor Juan Pablo Elissamburu- (2023) y el taller “Sor Juana Inés de la Cruz, Filosofía y literatura” -con la participación de la profesora Leticia Sales- (2024).

No hace falta atraparlo todo, hemos dicho. No hace falta estar de acuerdo, agreguemos. Pero sí ser lo suficientemente generosos como para acompañar el argumento del/a autor/a que nos dispongamos leer. Además, es preciso distinguir voces y sedimentos alojados en las palabras (discriminar usos cotidianos de usos técnicos de ciertas palabras); en suma, tramar genealogías o tradiciones. Hemos dicho que Horacio era sociólogo. No obstante, él polemizaba con el destino profesional y el entusiasmo cientificista de su formación de grado. Prefería palabras más clásicas, como las que le daban nombre a la Facultad que alojaba su carrera durante su formación: “Filosofía y Letras” son palabras más erráticas y por lo tanto más potentes. En nuestros talleres solemos decir que la filosofía es una suerte de laberinto conceptual. No hay entradas (¿salidas?) sencillas. Pero por algún lado hay que comenzar. Con lo cual, no hay que temer la guía de definiciones y esquemas provisorios, aunque sin olvidar que tarde o temprano deberemos abandonarlos si nos disponemos a pensar más delicada o decididamente. En suma, esta reseña deberá ser desechada más pronto que tarde. Pero si esperamos a leer completa la obra de Horacio González para atrevernos a decir algo, no podríamos sino abandonar iniciativas. Resaltemos una primera frase para comenzar: “escribir para comprender”. Allá vamos.

Nuestras clases tienen un primer momento de exposición, que puede tornarse más extenso de lo que nos sugiere nuestra época como deseable. A los efectos de ordenar nuestra conversación, -y acaso como última estrategia de lectura, aunque se trata ya de una estrategia de escucha y de reflexión sobre la lectura- insistimos en que es conveniente tener a mano papel y lápiz y tomar nota de una palabra, una frase, una relación, una pregunta o una ocurrencia que se desencadene en nuestras cabezas (o mejor, en nuestros cuerpos -que se encarne-) a partir del comentario apretado de los textos que nos convocan. Al llegar el momento del debate, debemos poder reponer el contexto en el marco del cual afloró aquello que anotamos con premura para que no huya como un animal silvestre, inatrapable. Y poner en situación nuestra intervención es una primera forma de dar razones de por qué pensamos lo que pensamos, cifra de la labor filosófica.

Genealogías. Tradiciones. Y podemos agregar, rastros. Promediando un prólogo a unos Cuadernos editados en Santiago de Chile hablaba González sobre:

“Nuestros propios ejercicios hereditarios, que incluyen, por ejemplificar sucintamente, a Baudelaire vía John William Cooke, a Gramsci vía Aricó y Mariátegui, y a Sartre y Merleau-Ponty vía Oscar Masotta.”

Pues bien, nosotrxs practicamos nuestro propio ejercicio hereditario relativo a Horacio González, vía María Pía López y Guillermo Korn. Y, también podríamos decir, vía una prestigiosa institución internacional no gubernamental llamada Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que fue creada en 1967 y que nuclea 883 centros de investigación y posgrado en 56 países de América Latina y otros continentes. “La palabra encarnada” fue publicado por CLACSO, más precisamente en el marco de la colección Legados. El objetivo de esta antología, según afirman los editores, fue latinoamericanizar la obra de Horacio. No obstante, cabe señalar que la inmensa mayoría de su obra fue publicada por la editorial Colihue. Cuyo catálogo incluye también muchos de los textos sobre los que se expiden los ensayos gonzalianos.

Destaquemos, entre los otros materiales utilizados en el taller -lecturas y materiales audiovisuales– (condimentos del libro “La palabra encarnada”, hemos dicho), otros tantos entusiasmos políticos de su trayectoria vital. Es decir, podríamos incluir aquí aspectos de lo que -a disgusto de Horacio- suele llamarse Currículum Vitae. “El mundo sería un lugar mejor sin currículums”, dice Horacio para tranquilizar a un periodista que titubea a la hora de presentarlo para comenzar una entrevista sobre su -entonces- último libro. En “Yo ya no”, María Pía destaca los textos más biográficos: las entrevistas a Horacio incluidas en la (monumental) obra “La voluntad” de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, y el libro de conversaciones con José Pablo que Feinmann –que ya hemos mencionado-: “Historia y pasión”. Y, si hubiera que hacer lo propio con los videos, podríamos mencionar las dos partes del “Testimonio” de Horacio González en el marco de las entrevistas llevadas a cabo en el marco del proyecto: “Archivo testimonial”, una colosal tarea archivística de la historia oral en torno al terrorismo de Estado llevado a cabo durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina. Las dos partes de la entrevista a Horacio, junto al resto de las –hasta ahora- 180 entrevistas, están disponibles en el Canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, y constituyen sólo una de las numerosas y diversas iniciativas virtuales de (en este caso simultánea) documentación y puesta en circulación del acervo documental, de la Biblioteca Nacional.

En cuanto a su obra, cabe destacar, en formato papel la edición especial de la Revista La Biblioteca: “Los libros y la vida. Horacio González (1944-2021)”. Otra de las iniciativas que la Biblioteca recuperó de su tradición durante la gestión de Horacio y compañía. La primera temporada de la revista tuvo lugar durante la gestión de Paul Groussac (a fines de siglo XIX), la segunda bajo la gestión de Borges (a mediados de s. XX) y la tercera, durante la etapa González. Groussac-Borges-González, tres mojones en la historia de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (y el nombre de la Biblioteca es ya un tema gonzaliano). Historia que ya fue escrita en reiteradas oportunidades. La más importante fue escrita por el propio González, y publicada por la editorial de la Biblioteca (otra novedad de su gestión –esto merece unas líneas aparte, pero las incluimos más abajo). Es decir, Horacio escribió la “Historia de la Biblioteca Nacional. Estado de una polémica”, mientras era su director. Es decir, para dirigirla. Escribir para comprender.

La editorial (ahora en tanto texto introductorio o apertura) del Número especial, publicada en otoño de 2022, lleva por título: “La filigrana sutil y traviesa de la historia: Groussac, Borges y González”, escrita por María Pia, Eduardo y –agreguemos, pues todavía no lo habíamos mencionado:- Sebastián Scolnik (y aclaremos: Coordinador de Publicaciones de Ediciones Biblioteca Nacional). La presentación del número especial, afirma:

“Horacio González, quien supo encarnar una figura múltiple y refinada del intelectual capaz de reunir un pensamiento sobre la historia, con una fuerte preocupación sobre sus mitos y enigmas irresueltos, una vocación política emancipatoria y una escritura sofisticada que coloca a la palabra al borde mismo de sus posibilidades […] El número contiene reseñas o ensayos a propósito de cada uno de los libros de González. Una suerte de homenaje al eximio reseñista, y de ironía respecto del escritor pudoroso que siempre pensaba que lo que escribía no resultaría interesante para nadie que no fuera demasiado atolondradx.”

48 reseñas de 53 autorxs, un puñado de discursos de Horacio y una cuantiosa galería fotográfica, componen esta décimo sexta edición (Número especial) de la tercera temporada (la temporada gonzaliana) de la revista La Biblioteca. Una iniciativa absolutamente elocuente (en este y en cada uno de sus números) respecto de la necesidad abrir el juego del debate público a muchas y distintas voces. Lo propio puede decirse, amplificando la perspectiva respecto del cuantioso y desafiante o suculento catálogo de Ediciones Biblioteca Nacional (que está disponible para descargarse –igual que muchos de los PDF completos de los libros del catálogo- de la página web de la Biblioteca Nacional). Rápidamente podemos destacar dentro del mentado catálogo: las ediciones facsimilares de algunas de las principales revistas argentinas (en “La palabra encarnada” se incluyen los prólogos de Horacio a las reediciones de “Envido” y “Pasado y presente”), la edición de la obra completa de León Rozitchner (lo cual incluye textos que no habían sido publicados en la Argentina e incluso textos inéditos), investigaciones llevadas a cabo como parte de la labor archivística de la Biblioteca, y la transformación en libros de jornadas, mesas redondas, homenajes y muestras llevadas a cabo en el Museo de la Lengua y el Libro –que desde 2021 lleva el nombre de:- Horacio González (y que constituye otra de las iniciativas de su gestión, que se propuso convertir a la Biblioteca en un verdadero polo cultural donde debatir –entre otras cosas o antes que nada- la soberanía lingüística).

Nombres. Nombres de museos, salas, eventos, homenajes, publicaciones. Nombrar –y titubear al nombrar- es otro de los empecinados gestos gonzalianos. Nombrar y renombrar (como la hemeroteca de la Biblioteca Nacional “Hugo Wast” –es decir, Gustavo Martínez Zubiría- que en 2010 pasó a llamarse “Ezequiel Martínez Estrada”). La preocupación por el nombrar atraviesa su obra. Horacio publicó más de treinta libros de ensayos. Y tres novelas: Besar a la muerta (2014), Redacciones cautivas (2015) y Tomar las armas (2016). En esta última, un ermitaño y apesadumbrado profesor de historia apodado Echeverría, recibe a un conversador fumigador que ve interrumpida su tarea por la peregrinación puerta a puerta de una Testigo de Jehová que respalda sus afirmaciones con memorísticos capítulos y versículos bíblicos. El anfitrión, por decirlo de algún modo, -y valga la redundancia- dice:

“Es que los nombres son pegadizos, como una música dulzona; ellos son lo que tenemos para agarrarnos ante lo desconocido, y como nunca dejan de segregar una capacidad contaminante, pasan de los objetos a las personas, de unas personas a otras personas, y de estas a los lugares. Nada tiene nombre, y todo lo tiene, pero prestado. Nuestro nombre original es un nombre prestado que por fuerza ha olvidado el momento del préstamo. Y nada más.”

Nombres. En el sentido amplio. La necesario y enigmático de nombrar. Dijimos que Horacio fue un exiliado. Se exilió en Brasil desde el 76 hasta el 83. En ese tiempo se doctoró en Ciencias Sociales, publicó algunos libros “ganapán”, aprendió el portugués brasileño (según dice llegó a escribirlo bien, pero a hablarlo mal). No obstante, cabe aclarar que él no prefería ese nombramiento: “No sé si aplicar la palabra exilio porque pone una lejanía de la cual sos víctima y por lo tanto, tenés una especie de sacralidad, una aureola que te rodea, que te protege y a otros les obliga a favorecerte con más atención que la normal”. González carga el remordimiento de un sobreviviente que se pregunta por qué le tocó el lugar de superficie del dispositivo de la represión. Lo cual, a su vez, deja entrever que aún en los peores momentos hay matices por donde se filtran las vidas.

En la primera novela también hay tres personajes conversando. Esta vez en un banquete argentino, un asado congrega a un cura que dejó los hábitos, a un profesor de sociología –jocosamente apellidado Rupestre- y un cura –que, sin haber dejado los hábitos, pero habiendo abrazado compromisos políticos- la institución eclesiástica tiene recluido en el fondo de una capilla, donde ofrece el asado en que ve interrumpido su análisis teológico del beso de Perón al cadáver de Eva sugerido por el padre Hernán Benítez. El motivo de la interrupción del cura que colgó la sotana (el término es jurídico), es una exigencia retórica frente a una muletilla:

“-Deje de decir ‘¿me capta?’. ¿No se da cuenta de que así arruina todo su razonamiento?

-Querido Santiesteban, mis muletillas son una lección en sí mismas. Son perfectamente conscientes, lo alertan ante el hecho de que comprender es imposible, pero nadie ante una pregunta boba como esa está dispuesto a conceder tal sonsera ¿Cómo no lo voy a captar, pensaría usted, si además esa palabra se usa en la telegrafía o en la caza de mariposas? Y no respondería nada. Y no le digo ‘¿me copia?’ para no revelarle la verdad última del diálogo, que es un monólogo que debe ser devuelto en un eco por una máquina de transmisión que reciba todo sin sobras ni desperdicios. Y allí percibiría a través de esa tontería que siempre hay un enigma, aún en la cuestión más insignificante que se diga. Este relato que estoy haciendo es un sueño, un sueño acometido, ocurrido, verificado y a la vez imposible. ¿Cómo no lo voy a hablar como un telegrafista de un barco perdido en las tinieblas?”

Hemos dicho pudor. Acaso el pudor parta de la consideración de que siempre hay un enigma irresuelto. Aullido clásico o gemido ancestral pese al cual (¿o gracias al cual?) las personas nos empeñamos en comunicarnos en la práctica material de la lengua. Respecto al pudor, señalemos que en cuanto a los materiales autobiográficos, son elocuentes los esfuerzos de Horacio de esquivar su historia personal. Al hablar de sí, todo el tiempo se desvía hacia fenómenos que lo exceden, que lo contienen, que moldean o demandan sus decisiones. De repente ya no está hablando de sí mismo, sino de los grandes acontecimientos de la historia argentina. Al respecto, en su intervención en el seno de la polémica desatada por la Carta de Del Barco (entendida por Horacio como una disputa tanto retórica como política), dice González:

“Otros la han desdeñado, no servía para discutir, era un exceso de exposición personal. ¡Ciertamente! Para mí, que me tomó de sorpresa, era una forma de llevarme una vez más a la materia de la que están hechas nuestras palabras y el rastro de molusco que ellas pueden haber dejado en los demás, a lo largo del tiempo. Quien sienta vergüenza de ello, entenderá lo que significa poder hablar en primera persona, en la repudiable primera persona, sin necesitar que se nos llame a abandonarla, pues de ese abandono ‘necesario pero imposible’ están hechas nuestras verdaderas y azarosas jornadas.”

Asimismo, cuando habla de su obra (y esto es particularmente evidente en el episodio 39 del ciclo “Perfiles”, del canal de YouTube: “Diálogos Programa”, conducido por Facundo Guadagno), Horacio corrige lo que debería haber escrito en tal o cual situación, destaca los capítulos que le faltan a tal o cual ensayo escriturario o incluso afirma –muy tangueramente- que tal o cual libro suyo “fue escrito a la marchanta”.

Hagamos un pequeño carraspeo, para distraer al interlocutor (en este caso al lector) con la excusa de colocar mejor la voz (en este caso el argumento). Y retomemos (un poco a la marchanta) algo que decíamos más ¿arriba? Nos reunimos a leer “La palabra encarnada. Ensayo, política y nación. Textos reunidos de Horacio González (1985-2019)”. Detengámonos en el final. El libro contiene textos escritos a lo largo treinta y cuatro años. Pero el orden de los textos no es cronológico sino temático, está ordenado a partir de siete ejes, al interior de cada uno de los cuales se anudan los tiempos y se confunden los registros de las distintas publicaciones. Se anudan los tiempos. Ejemplificándolo rápido: a un texto de 1998, sucede otro de 2013, a continuación, uno de 2003 y cierra la sección un texto de 1985 que parece una conclusión omnicomprensiva de los anterior (que en realidad es lo posterior, en diversas medidas). Se confunden los registros. Artículos publicados en distintas revistas latinoamericanas y conferencias o discursos públicos que como pequeños tesoros ponen al alcance masivo nombres, trayectorias vitales, entusiasmos políticos; se entrelazan con capítulos de algunos de sus libros extrapolados de sus ensayos de origen, e interpolados entre prólogos a distintas publicaciones –fundamentalmente reediciones- de la Editorial de la Biblioteca Nacional-. La compilación de María Pia y Guillermo es una curiosa y arbitraria manera de abismarnos en una obra oceánica.

La primera sección temática lleva el título “Cuestiones de método”. Si existe tal cosa como el “Método González”, este es uno de sus mojones. Aquí podemos abusar de la etimología y decir que método significa “camino hacia”. En el medio del paso en el camino hacia González, irrumpen aquellos itinerarios en que se sintetizan los conflictos de una época. Horacio distingue dos estilos: el infortunio intelectual (de Juan José Hernández Arregui, Milcíades Peña, Raúl Scalabrini Ortiz o Leopoldo Lugones) y la larga risa de las cosas (de Macedonio Fernández, Borges y Arturo Jauretche). Horacio, sin embargo, condensa ambos estilos. Infortunio: los 60 y sus polémicas ardorosas merecen su nostalgia. Risa: podría mencionarse al pasar el –artleano- título de (o invitarse a pasear por) un pequeño y curioso libro de Horacio: “El arte de viajar en taxi. Aguafuertes pasajeras”.

Otro de los materiales audiovisuales que filigranó nuestras lecturas, es el registro del tercer encuentro del ciclo “Abrir el abanico”, organizado por Diego Singer en el año 2019. Como cierre a unas atávicas consideraciones sobre el “Neoliberalismo”, y con motivo de una intervención de una de las asistentes a la actividad, se provoca un pequeño malentendido. La pregunta merodea en torno a la palabra “traición”. Pero el micrófono inalámbrico genera una interferencia, y González repregunta “¿tradición?” Tras unas risas, la interviniente replica “¡traición!”. González se distrae: “Podría haber sido traducción, también”. Ese pequeño malentendido le basta a González para referirse al malentendido entre Borges y el peronismo, y remontarse a través suyo a la larga trama de malentendidos que constituyen la nación argentina.

Malentendido. Interferencia. Al pasar, también, hemos dicho “interpolados”, adjetivación que se deriva o distrae del entrometido sustantivo: interpolación. Antes dijimos extrapolación. Incluso antes, habíamos incluido este signo: “[…]”. Las comillas en este caso pretenden aislar del resto de la oración a un signo compuesto de varios signos. La secuencia sería: corchete abierto-puntos suspensivos-corchete cerrado. O si nos ponemos -todavía- más descriptivos: corchete abierto-punto-punto-punto-corchete cerrado. Este signo de signos, se llama interpolación. En un ligero análisis de la materialidad de estos signos advertimos que se trata de una convención del mundo de la edición, y -acaso, antes que nada- de las normas de cita académicas. Interpolar, tiene algo de importunar. Pero también algo de Interpol, es decir, de organismo policíaco internacional. Pero esta preocupación por la sonoridad de las palabras, por su ritmo (antes que por una cuidadosa etimología academicista), Horacio la toma de la tradición. Por ejemplo, de una de las rugosidades inesperadas que presenta la obra de José María Ramos Mejía. González se pregunta ¿por qué sigue suscitando tan desconcertante interés?

“Quizás porque sugiere las mismas incógnitas de toda la literatura cuando lucha contra sus propios abismos y contradicciones, quizás porque el estudio de la Inquisición tiene el lóbrego significado de poderse ver en esa institución el modelo secreto de todas las instituciones.”

Retomemos el (¿cómo lo digo? ¡hilo!) el hilo de nuestra conversación. El plan antididáctico que nos propusimos en nuestro taller fue leer un libro entero en orden. Entero. “A penas ochocientas páginas” –dirá Eduardo en la presentación del libro en la explanada de la Biblioteca Nacional-. A razón de cien páginas por semana. En orden. Que es un orden arbitrario imaginado por María Pia y Guillermo, y con el visto bueno de Horacio, unos meses antes de su fallecimiento. Escriben los compiladores (bricoleurs) sobre el final del estudio preliminar:

“Comenzamos a pensar este libro en octubre de 2020. Conversamos con Horacio sobre la selección de artículos y capítulos: le propusimos un primer índice, sobre el que propuso algunas modificaciones. Cuando el libro ya estaba diagramado y en proceso de corrección, su autor fue internado y luego de varias semanas falleció. Por eso, quien lea este prólogo se habrá encontrado con una conjugación en presente que inquieta salvo que pensemos que una obra como la de Horacio González siempre deberá pensársela así: como interlocución, interpelación, apertura de horizontes imaginativos, una inactualidad que es menos la de algo que quedó en el pasado que de lo intempestivo que nos sorprende. Que este libro sea, entonces, parte de un homenaje y de una valorización exigente de su obra. Escribimos esta nota final con infinito dolor, pero a la vez con la certeza de haber tenido el privilegio de ser sus contemporánexs y la obligación de expandir su obra y preservarla para quienes no lo han sido.”

Hemos dicho que el nombre completo del libro es: “La palabra encarnada. Ensayo, política y nación. Textos reunidos de Horacio González (1985-2019)”. Ya hemos considerado la carnadura de la palabra en distintos gestos formales (y acaso contenidistas) con que perdíamos la huella del objeto del texto, para entretenernos en preguntarnos por la pertinencia de utilizar tal o cual palabra o símbolo. Ese titubeo para nombrar es el titubeo de la carne. Del cuerpo. Ya hemos entonces encarnado en este texto la palabra de Horacio González. Asimismo, algo hemos hecho (dicho o escrito) en torno al final del título: “Textos reunidos de Horacio González (1985-2019)”. Acaso Horacio González sea el nombre de un conjunto indefinido de textos que nos conduce a otro montón indefinido de textos. Él era un pensador de los textos. Pensaba la nación a partir de los textos, el peronismo a través de sus textos. Quizás podamos pensarlo también a él como un conjunto de textos, además de un ser humano de carne y hueso que tuvo la obstinación de morir.

Muy hegelianamente o, bien podríamos decir gonzalianamente (o, ya que estamos, hegeliano-gonzalianamente) dejemos lo del medio para el final, puesto que siempre llega tarde. “La palabra encarnada. Ensayo, política y nación. Textos reunidos de Horacio González (1985-2019)”.

Ensayo. El ensayo es un género literario, pero antes que nada es una práctica transformadora. Dice González. Se sabe más o menos (o se cree o sospecha saber) dónde se comienza. Pero, sobre todo, se tiene la profunda certeza de que se sale de allí transformado. No es que se escribe el libro cuando se tienen las ideas. Sino que se escribe para interpretar. Escribo para comprender. Escribir es ya un intento, no solamente de comunicación sino de intelección de la realidad. Es el pasaje del escribo para mí al pudor trascendental. Que abarca, al menos la posibilidad, de que ese ensayo superviva a su ensayista. Es un pudor frente a los contemporáneos y frente al juicio del futuro. El ensayo puede devenir archivo. Un tesoro que se considere especial testigo de un tiempo pasado, pero que acaso sea un documento superviviente de una época (entendida como conjunto inagotable de tensiones irresueltas) incorporado por una determinada imaginación histórica (lo que suele llamarse interpretación). Archivo como dádiva que el presente le ofrece al pasado y el pasado a su vez concede realizar. En este sentido, las bibliotecas, son para González no sólo un gran conjunto de textos, sino también su interpretación. Son grandes archivos imaginarios, grandes museos imaginarios, un formidable proyecto de preservación de la memoria. Alerta González: preservemos al preservador de las teorías tecnocráticas que pretenden convertirnos en funcionarios de una humanidad virtual.

Durante su gestión en la Biblioteca Nacional, Horacio insistió en que el acto de la lectura es un acto vivo y presencial, frente a la ideología reaccionaria de las grandes empresas de software maquilladas de concepciones sofisticadas empaquetadas como “sociedad de conocimiento”. A ese acto vivo y presencial contribuyó, también, con su profusa obra ensayística y con su tenaz labor editorial. Horacio (siempre de manera colectiva, con otrxs) publicó revistas. Envido (en los 70), Unidos (en los 80), El ojo mocho (a partir de los 90) y la Revista La Biblioteca (a partir del 2005). Y cabe destacar también la experiencia de Los Cuadernos de la Comuna (publicados desde la Comuna de Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe). Una localidad de 13 mil habitantes, que forma parte del departamento de San Lorenzo, en cuyas publicaciones debatía la intelectualidad argentina en el 88 y 89.

Política. Intentar un diálogo entre posiciones que pretenden repelerse pero que Horacio se esmeraba en acercar. Intentar diálogos entre posiciones que se pretenden irreconciliables, tratar de comprender las posiciones del otro, para acercar posiciones. Exactamente la contraria operación que realizan los intelectuales de los grandes medios de comunicación al construir e instalar ideológicamente conceptos como “grieta”, una noción de comunidad rota que se resuelve en una lucha a matar o morir entre esas dos posiciones. Acercar posiciones. Eso intentó hacer González durante su vida. Una vida reflejada en la palabra Perón. No en Juan Domingo Perón, el ser humano de carne y hueso. Si no en la palabra Perón, que condensó y condensa tantos proyectos políticos. Es que para Horacio el peronismo es la argamasa de la memoria popular argentina. González se dedicó a pensar el peronismo a través de sus textos. En primer lugar, a través de los textos leídos, parafraseados, deglutidos y expropiados por el propio Perón, materiales que González se dedica a analizar en “Perón: reflejos de una vida”. Antropofagia lingüística practicada por Perón en el sentido restrictivo: Juan Domingo Perón; y en el sentido amplio: las múltiples apropiaciones de ese concepto. Pero también pensar el peronismo a través de los textos de, contra y desde el peronismo: “La fiesta del monstruo” de Borges, “La razón de mi vida” de Evita (¿y/o? Manuel Penella Da Silva) y la inusitada correspondencia entre Cooke y Perón (Borges hablando con Bioy de Perón, Cooke y Eva hablándole a Perón de “Perón”). Un sucinto racconto de estas elucubraciones puede escucharse en otro registro audiovisual que consultamos durante nuestro taller: la charla de Horacio con Omar Acha moderada por Ariel Penisi y producida por el fecundo canal de YouTube llamado Canal Abierto.

Acercar posiciones. Eso hizo González como militante de la izquierda nacional, o más precisamente de la izquierda peronista en los 60 y 70, como la disidencia de Montoneros (lo que se conoce como el espacio Lealtad), como exiliado –aunque con reservas frente a esa adjetivación- del 76 al 83, como opositor dialoguista de la reconstrucción democrática durante el alfonsinismo y luego como disidente del peronismo durante el neoliberalismo menemista, como fundador del Espacio Carta Abierta del 2008 al 2019. Desviémonos unas líneas para señalar que el registro epistolar es otra de las grandes preocupaciones de González. Y que, si los textos son cimientos de la memoria pública argentina, la epistolografía condensa el gesto ensayístico de escribir para comprender. Horacio se demora en el análisis de las cartas entre Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre como clave para pensar la historiografía argentina de y sobre el siglo XIX o menciona al pasar la carta de fin de año que envía Albert Camus (y que llega a destino luego del accidente automovilístico en que pierde la vida) como una manifestación irónica de la extranjería que experimentamos frente a la muerte. Las cartas constituyen un especial motivo de interés gonzaliano: la “Carta Abierta a los dirigentes de la Política Inglesa en la Argentina” de Scalabrini, la carta suicida de Milcíades Peña, el testamento de Getulio Vargas, las cartas entre Perón y Cooke durante la resistencia.

Frente a los boicots terratenientes y al desabastecimiento como modos de enfrentamiento a las retenciones al agro durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (y la construcción mediática de ese otro artefacto ideológico esquemático “el campo”); frente a los complejos conflictos sintetizados en el concepto: “Resolución 125”, surge la agrupación de intelectuales que toma como nombre el legado walsheano de la Carta abierta a la Junta Militar. Como ninguna de sus opciones políticas se pretendió definitiva, Horacio habitó críticamente y disputó otro nombre del peronismo: kirchnerismo. A diez años de su fundación, Horacio recapitulaba tumultuosas asambleas y escrituras colectivas frente al acoso que estaba sufriendo el gobierno: “estamos orgullosos de seguir formando parte de las filas que se hicieron presentes frente al llamado de Néstor y Cristina”. El Espacio Carta Abierta se propuso interrogar a la comunidad y el registro epistolar sintetizaba preocupaciones políticas que eran simultáneamente preocupaciones lingüísticas o -mejor- retóricas:

“Cartas que revuelvan el lenguaje, que hagan del lenguaje no una servidumbre de la decisión política, no un instrumento ocasional de la voluntad política, sino cartas que hagan del lenguaje el corazón mismo de la política, el grito interno que convoca a los hombres y mujeres.”

(se apresurarían los medios masivos de comunicación a intentar reducir a González a la figura del farsante, a la misteriosa categoría de “intelectual K”).

Nación. He aquí un concepto fundamental en la obra de Horacio. La Nación como un reservorio textual pero también como sensibilidad de masas populares. Ese reservorio, ese registro, en última instancia ese archivo; se enlaza con la sensibilidad de las masas populares. Escribir para comprender, para abrir un horizonte político imaginativo. La política –como el ensayo- como una práctica transformadora. Pero tampoco la Nación es una categoría última. Tarde o temprano lo nacional deberá totalizarse (diría Horacio con nostalgia de los tiempos sartreanos) en una categoría de mayor alcance. Inscribirla en una dimensión subcontinental para discutir el colonialismo y sus nuevas formas (que González renegaría en llamar neocoloniales, con cierta desconfianza frente a los prefijos “neo” y “pos/t”). Y es que en su libro “La expresión americana”, Lezama Lima ensaya el concepto “barroco” como la mayor expresión de la autonomía americana. No pocas veces, dicen María Pía y Guillermo, lo caracterizaron a González de Barroco, queriendo decir dispendioso y derrochón.

“Las imágenes literarias del tiempo histórico siempre infundieron aureolas filosóficas a la novela y un halo de ficción a nuestros proyectos políticos. América puede ser objeto teórico a condición de que lo disolvamos. […] La cultura es lo que juega con el tiempo, y el tiempo es su caníbal. Seamos irresponsables con el legado para volver a ponerlo en diálogo con nosotros mismos. No hay un modelo filosófico ni literario latinoamericano. Solo existe lo que nosotros sepamos hacer con estas sociedades que merecen el gran cambio. En lo que hagamos, allí estarán nuestras filosofías, allí estarán nuestras literaturas, allí estará nuestra vida.”

Frente a cierto latinoamericanismo que se cierra a lo europeo por el mero hecho de ser europeo, González insiste en la necesidad de ser pícaros con lo europeo. Antropofagia de los grandes legados de la cultura universal aun cuando estén atravesadas por criterios eurocéntricos cristalizados en la institucionalización de la transmisión del conocimiento de generación en generación. Frente a las modas intelectuales y al molde bancario, Horacio reclama para las universidades: una digna relación entre vida y conocimiento.

Horacio, podemos entenderlo también como el nombre de una larga trayectoria en la docencia. En particular en la docencia universitaria. De allí algunas de sus metáforas fundamentales. En “La palabra encarnada” se recupera un artículo llamado: “Fotocopias anilladas”. Que pretende pensar una época a través del entrecruzamiento azaroso de unas cuantas trayectorias intelectuales. Y es que para González una época se marca por sus excéntricos, por sus momentos de desproporción. Pero, además, su último libro escrito (anteúltimo libro publicado –primero de dos editados póstumamente- no está dividido en capítulos sino en cuadernos. He aquí una referencia gramsciana. Cabe aquí una digresión (el vocabulario aquí es feinmanniano). Así como Cooke le escribiría a Fidel Castro –aunque quien leería sería Ernesto Che Guevara- que “los comunistas en argentina somos nosotros [los peronistas, podemos aclarar así, entre academicistas corchetes interpoladores]”. Asimismo, González republicaría una traducción de José Aricó de un texto de Gramsci: “El príncipe moderno y la voluntad nacional-popular”, y como prólogo incluiría un artículo titulado: “Para nosotros, Antonio Gramsci” [nuevamente, nosotros: los peronistas] -lo propio haría Perón con textos de Scalabrini Ortiz, publicándolos como propios; reflejos de una vida-. Es decir que, además de la referencia gramsciana, los “cuadernos” que organizan la estructura de dicho libro, son presentados como cuadernos olvidados en los pupitres de los bancos de aulas universitarias. Como archivos o tesoros inconclusos dirigidos hacia una nueva imaginación histórica, hacia una relación más digna entre vida y conocimiento. Una relación cada vez más digna. Hacia una revolución como resto. Como aquello que queda por hacer.

Docencia. Decía. O decíamos. También en este costado de González destellan experiencias indiscretas. Horacio fue docente de las Cátedras Nacionales entre el 68 y el 72 (junto a José Pablo Feinmann, Alicia Argumedo, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmucler, entre otros/as). González tuvo a su cargo la cátedra de la materia “Pensamiento Social Latinoamericano”, que tenía 10 mil alumnos. Como no había un espacio físico que pudiera contener esa multitud, González daba la misma clase tres veces a la semana en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las clases asumían una visión shakespeareana de la historia, y contaban con intervenciones teatrales dirigidas por Mauricio Kartun. Luego vendría la fugaz presidencia de Cámpora, el tercer Perón y -tras el golpe del 24 de marzo del 76-, los cesanteos, el exilio. A su regreso al país, y reinsertado en el sistema universitario argentino, González organizaría junto a su colega Christian Ferrer: “La Universidad de los Aires”. En la sede de la Facultad de Sociales ubicada en la calle Marcelo Torcuato de Alvear, una jornada de charlas –que según relata María Pia en “Yo ya no”- comenzaba en el subsuelo y terminaba en la terraza y entregaba el jocoso (¿macedoniano?) título de “Especialista en saberes inútiles”.

La nación. Argentina. La expresión americana. América. O mejor, Latinoamérica, la Patria Grande. Tampoco Latinoamérica es una categoría última en González. Sino que tarde o temprano debe ser totalizada en una categoría de mayor alcance: humanidad. Dice Eduardo que hay un concepto que atraviesa la obra de Horacio. Su primer texto publicado en la revista Envido se tituló: “Humanismo y estrategia en Juan Perón”. Su último texto se tituló: “Humanismo, impugnación y resistencia. Cuadernos olvidados en viejos pupitres”.

Asimismo, esta reseña deberá ser revisada (destotalizada y retotalizada) tras próximas lecturas y conversaciones. Entretanto, no queríamos escatimar el esfuerzo de dejar un registro de lo que –hasta aquí- pensamos que pensamos sobre la palabra encarnada en Horacio González. Finalmente (o, antes que nada), gracias a los integrantes de la comisión de la Biblioteca Municipal Wanda de Placido, en particular Eugenia Barni y Macarena Rugora, por recibirnos y hospedar este taller de lectura. Gracias Xime Talento por permitirnos utilizar una de sus fotografías de Horacio para el armado del afiche de difusión. Gracias a Emiliano Raggi por el diseño de las gráficas del proyecto FilosoQué. Gracias a quienes participaron de esta propuesta de pensamiento colectivo. Gracias al equipo de Nido de Vacas Ediciones, y a través suyo al colectivo 188 Ruta Editorial por alojar esta (a decir verdad, no tan) breve reseña.

Rojas, Buenos Aires, 22 de julio de 2024.

Posdata (vaya gasto epistolográfico): durante el mes de agosto estaremos llevando a cabo un nuevo taller de lectura. El texto elegido en esta oportunidad: “Filosofía política del poder mediático”. De José Pablo Feinmann. José Pablo tiene otro estilo. Prefiere las frases cortas. Las preferiremos también nosotros. Durante el mes de agosto. Lxs esperamos.